藏族老人次旦奶奶,是在西藏自治区人民医院心内科的“常客”。她患有顽固重症心力衰竭,白天稍微活动就喘不上气,双腿也因为严重浮肿不能下地,晚上只能半坐卧位休息。本该是子孙绕膝,颐养天年的时候,次旦奶奶一家却只能不停往返于家和医院两点一线,反反复复于门诊、急诊、住院治疗。

初冬的西藏,天气渐冷,次旦奶奶的症状又加重了,这已经是她今年第五次住院了。

摆在面前只有两个选择

入院后,次旦奶奶虽然已经得到最佳药物治疗,但是症状仍然不能缓解。次旦奶奶左心脏已经明显扩大,心脏功能不及正常人的1/3,而且长年累月服用大量药物,效果甚微并且出现了更严重的肾脏功能障碍,病情雪上加霜,危险一触即发。

听到次旦奶奶的病情北京大学人民医院“组团式援藏医疗队”心血管内科专家伍满燕来到床旁,仔细询问病史及查体,了解各项检查结果。“药物已经极量,不能再加了!” 伍大夫判断次旦奶奶的心脏已经到了极限的边缘,常规的药物治疗已经无法奏效。摆在面前的只有两个选择,一个是风险极大的心脏移植,一个是心脏再同步化治疗(三腔起搏器植入)。

心脏移植对于八旬的老人来说危险性极大,并且供体稀缺。鉴于上述情况,伍满燕大夫立刻与西藏自治区人民医院心内科达娃次仁主任汇报讨论,一致建议患者进行心脏再同步化治疗。

争分夺秒的千里转诊

虽然西藏的医疗水平较之前有所提高,但仍不具备开展行这项手术的条件。两位医生火速连线北京大学人民医院心脏中心心血管内科李学斌主任医师进行远程会诊。在做了充分的风险评估论证和预防应急措施后,次旦奶奶在医护人员和家人的陪同下,来到北京大学人民医院,并通过绿色通道住进心脏中心心血管内病房。

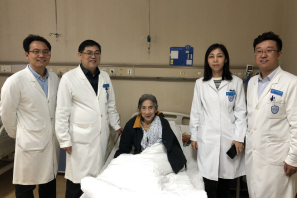

北京大学人民医院心脏中心高度重视,李学斌主任医师、张海澄主任医师、丁荣晶副主任医师、昃峰医生、姜琳护士长、周静护理组长及多名责任护士组成了“心衰救治小组”。

“接诊的当天,次旦奶奶已经喘憋十分严重,连说话都没了力气,双下肢指凹性水肿。”昃峰大夫提起当时的情景仍心有余悸,接诊后他立即与伍满燕大夫通话了解次旦奶奶的病情。李学斌主任医师、丁荣晶副主任医师查房后,大家的一致意见是目前病情危重,无法耐受任何的手术治疗,先慢慢调整药物等待时机。本来一脸希望的家属又陷入无尽的忧虑中,祈祷老人一定要好起来。

一定要让老人比现在更好

“我现在好多了,没那么喘了”,查房的时候,次旦奶奶如是说。

十几天来,经过严格的药物及康复治疗,看到次旦奶奶一天天的好了起来,丁荣晶副主任医师嘴角露出了微笑。作为国内知名心脏康复专家丁荣晶副主任医师在心脏康复方面有着多年的临床经验,在她的悉心治疗下次旦奶奶的症状终于有所缓解。

“在药物基础之上,加上治疗心衰的三腔起搏治疗,次旦奶奶一定会比现在更好。” 李学斌主任医师坚定地说。 三腔起搏治疗是目前起搏器植入中难度最大,风险最高的手术,国内能开展这一技术的中心寥寥无几。作为心律失常领域的国内知名专家,他已经做过上万例的心脏介入手术。

李学斌主任医师查房时指出:“心脏功能下降原因多种多样。心脏其实有四个房间,楼上叫心房,楼下叫心室。所谓的心衰就是楼下心室工作不灵了,还有一个很重要的原因就是,心脏左边的房子和右边的房子跳的不一致,那么三腔起搏器治疗心衰的重要的原理就是让心脏的两个房子跳的更协调,更一致,有2/3的患者可以起到很好的疗效,也是目前国际指南推荐的治疗方法。”

次旦奶奶和家人的脸上焕发出希望的神采,“一定比现在更好!”大家都发自内心的期望着。

重换“心”生 什么都值得

2019年11月6日,终于迎来了手术的日子。次旦奶奶虽然状态有所好转,但心脏功能低下仍然是手术最大的风险。谁也不知道这颗脆弱的心脏能否经得起这次考验。

李学斌主任医师及昃峰大夫一同为次旦奶奶的心脏在手术台上奋战,争分夺秒是手术的关键,尽量缩短手术时间就能减少手术风险。手术开始时次旦奶奶状态还不错,但渐渐的开始憋气躁动,心脏功能在手术的应激下再次失常。

“强心药物、吗啡镇痛!”李学斌主任医师临危不乱,镇定的指挥手术,同时加紧了操作的速度,时间一分一秒的过去,起搏器终于放置到位了,起搏器工作良好,手术成功。

次旦奶奶的心脏终于有力的跳动了起来,症状也逐渐环节。再看李学斌主任医师及昃峰大夫,汗水已经湿透了他们的整个后背。他们背着近20斤的铅衣,暴露在放射线下,这是他们手术的常态,但患者的信任以及治愈患者的成就感,是支持他们一直走下去的信念。

医护患协力度过难关

术后次旦奶奶返回病房,受到手术应激影响,患者血压不断变化,医生不断调整次旦奶奶的用药。看着次旦奶奶瘦弱的身躯,护士们担心次旦奶奶出现压疮,定时给予皮肤护理。内科5A病房医生护士们来回奔走于病房,为了病人的康复不遗余力。术后仅3天,次旦奶奶已经可以平躺彻夜安睡,常年肿胀的小腿终于恢复了正常。

看到这个结果,淳朴的次旦奶奶家人感动的说:“我们得了这个病是不幸的,但在北京大学人民医院能这么快得到最好的治疗,真是太感谢了!来到这里我们就放心了,谢谢,谢谢!”。

“组团式”援藏是党中央的重要战略决策。自2015年起,北京大学人民医院与兄弟医院一起,响应国家号召,对西藏自治区人民医院进行“组团式”医疗帮扶。先后五批34名援藏专家克服高原的恶劣气候及环境,在有针对性的实地调研基础之上,制订帮扶计划,全方位无保留地传授各个领先领域的特色先进诊疗技术,搭建西藏自治区人民医院与北京大学人民医院各优势学科的沟通桥梁与交流平台,积极促成受援与援助科室间的交流。从西藏地区第一例肺功能、支气管镜的开展,到西藏血液专科门诊、专业病房的建立,再到西藏首个国家标准级胸痛中心认证,组团式援藏医疗队实实在在地从学科建设到人才培养,从医疗质量到技术水平等各方面进行帮扶。

千里重获“心”生,京藏心手相牵!

附:心脏中心心内科简介

北京大学人民医院心血管内科具有悠久的历史,我国著名的心血管病专家马万森教授于上世纪50年代奠基并创建,上世纪80年代正式成立心血管内科。

经过几代人的奋斗,北京大学人民医院心血管内科担负着全国心血管疑难重症的诊疗工作,对各类心脏常见、疑难、危重疾病具有高水平的诊治实力,特别是冠心病、高脂血症、心律失常、高血压的诊治水平在全国处于领先行列。

近年来,先后开展了一系列国内外领先的创新技术,主要包括晕厥数据库和随访系统的建立、冠心病标本库和随访系统的建立、早发冠心病遗传数据库和随访系统的建立、胆固醇代谢关键基因的检测、血谷固醇浓度的检测、心肌活检、多项心脏重症监测和治疗技术:脉波轮廓温度稀释连续心排血量监测(PICCO)、体外膜肺氧合(ECMO)、心包穿刺术等,心肺运动试验、心脏超声声学造影及三维应变成像、心脏植入装置感染电极拔除新术式、心房颤动导管射频消融新术式、长程心电监测、光学相干断层成像(OCT)、血流储备分数(FFR)、冠状动脉腔内斑块旋磨术、冠状动脉腔内激光治疗、高血压射频消融术以及心脏康复等,显著提升了本专科疑难危重心血管疾病的临床诊疗水平和医疗服务质量。

目前是“教育部国家级重点学科”,“国家卫健委临床重点专科建设项目”,“急性心肌梗死早期预警和干预北京市重点实验室”,“美国心脏学会专业示范中心”,国内综合医院中首家通过美国SCPC认证的胸痛中心。

(供稿:心脏中心心血管内科 责编:瞿桂芳)